Informe crítico sobre inseguridad y desarrollo turístico e inmobiliario en el litoral de Guanacaste según datos de 2023 ¿amenazas al desarrollo o producto de un modelo de desarrollo desigual?

Esteban Barboza Núñez

Agosto, 2024

Introducción El tema de la seguridad en el turismo siempre ha ocupado un lugar preponderante en la agenda de los Estados, los inversionistas, los desarrolladores, y los turistas mismos. Atentados terroristas, epidemias, pandemias, guerras, desastres naturales, delincuencia, crimen organizado, y otros eventos inusitados pueden tener graves consecuencias adversas en un destino turístico específico, o bien a nivel sistémico. El cultivo y la proyección de una buena imagen a nivel nacional e internacional en cualquier territorio con gran actividad turística, además de la garantía de seguridad a sus actores más poderosos e influyentes, se ha convertido en un tema prioritario de las partes interesadas (Agarwal et al, 2021).

Un destino sin turistas no puede funcionar; y la inseguridad o una imagen negativa en ese rubro definitivamente tienen efectos devastadores en el destino como tal, debido a la disminución drástica de turistas e inversionistas (Boyakye, 2010). Al mismo tiempo, la implementación de medidas de seguridad centradas en las expectativas de ciertas partes interesadas no necesariamente va a generar los mismos beneficios para todos los habitantes de un territorio con actividad turística, ni necesariamente lidiar con las causas mismas de la inseguridad que se pretende combatir.

A partir de estas premisas, el objetivo de este informe crítico es explorar la relación entre seguridad y exclusión en el sistema turístico del litoral de la provincia de Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, a partir del análisis de los principales índices de inseguridad del año 2023, según el Organismo de Investigación Judicial. Para conseguir tal objetivo, en primera instancia se revisa y discute los principales indicadores y estadísticas de criminalidad en la región para el año 2023, un año récord en homicidios, robos, hurtos y asaltos, entre otros delitos.

Seguidamente, se reflexiona acerca de la relación entre turismo y seguridad, y se debate los enfoques dominantes que abordan tal relación. También se efectúa una revisión panorámica del desarrollo turístico de sol y playa en Guanacaste, desde las formas en las que el litoral ha sido imaginado y construido, hasta las políticas de atracción de inversión extranjera directa de corte estatal y de iniciativa privada, además de algunos focos de conflictividad que se han generado a partir de estos factores, y la relación de todos estos elementos con la inseguridad. Finalmente, se discute si la creciente criminalidad en la provincia no es solamente una amenaza para su modelo de desarrollo hegemónico, impulsado por el turismo y la inversión inmobiliaria, sino también una consecuencia de la extrema desigualdad y el menoscabo socio ambiental que dicho modelo genera en la región.

Para nadie es un secreto que el 2023 fue un año récord en indicadores de inseguridad ciudadana en Costa Rica, principalmente en lo que se refiere a homicidios. Guanacaste, a pesar de su reducida población en comparación con las regiones metropolitanas del país, no fue la excepción. Fenómenos que recrudecieron en la región, como disputa de mercados de venta de droga por parte de bandas que se dedican a ese negocio, aumentaron significativamente el número de asesinatos. Sin embargo, ese no fue el único problema; también aumentaron los robos, hurtos y asaltos.

Ahora bien, ¿dónde se ubican los puntos calientes en cuanto a criminalidad en la Región Chorotega, y qué relación tienen con las dos principales actividades económicas de Guanacaste, el desarrollo inmobiliario y el turismo? Esta es una pregunta que se puede contestar a partir de distintos métodos. El más obvio y accesible es acudir a los datos en la página web del Organismo de Investigación Judicial. El otro medio es más bien a través de pensar en otra pregunta: ¿Existe relación entre el crecimiento de la delincuencia en Guanacaste y el modelo de desarrollo económico imperante en la región? Tanto los datos duros como su análisis crítico nos ayudarán a intentar elucidar dicha pregunta.

Para ahondar en estas interrogantes, en primera instancia, en este informe crítico presentaremos los datos duros que indican la cantidad y la localización, en la geografía guanacasteca, de los principales delitos, a saber, homicidios, hurtos, robos, asaltos y robos y tachas de vehículos. Le pondremos especial atención a la ocurrencia de estos crímenes en distritos costeros, que es donde se concentra la mayor cantidad de turistas y emprendimientos de hospedaje y alimentación. También le pondremos atención a los distritos en los que se presenta la mayor cantidad de metros cuadrados tramitados para desarrollos residenciales en 2023, que es un indicador fiable para observar el desarrollo inmobiliario costero de Guanacaste, y que, de paso, en su gran mayoría también se ubican en sus costas.

Finalmente, se discutirá las formas de abordar la inseguridad en regiones turísticas como Guanacaste, en donde, a pesar de verse como una amenaza al modelo de desarrollo, más bien resulta en un producto mismo de dicho modelo que genera desigualdad, gentrificación, disputa por recursos vitales entre fuerzas desiguales, y que no ha logrado, por sí solo, bajar los índices de pobreza de la región, especialmente entre aquellas personas dedicadas a actividades de alojamiento y servicios de hospedaje y alimentación, que presentan los niveles más altos de pobreza generalizada y pobreza extrema en la región (Barboza y Jiménez, 2022a)

Seis indicadores de inseguridad: homicidios, robos, hurtos, asaltos, robos y tachas de vehículos en números en los distritos costeros de Guanacaste durante 2023

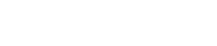

En este informe crítico nos enfocaremos en seis indicadores de inseguridad, como sugiere el subtítulo de este apartado, en la zona costera de Guanacaste. Estos indicadores son los que mayor impacto tienen entre la población en general y también entre turistas en Guanacaste. En cuanto al primer indicador que vamos a observar, el de los homicidios, podemos afirmar que creció significativamente en la provincia el año pasado. Durante el año 2022, se registró 61 homicidios en Guanacaste. El año pasado esa cifra aumentó a 100, lo que significa un incremento abrupto con relación al año anterior. De los distritos costeros, Nosara fue el que más homicidios registró, con un total de 13, seguido de Tamarindo, con 10. En números, solo son comparables los distritos centrales de Liberia, con 11, y Nicoya, con 10 homicidios, que, de paso tienen muchísimo más población. En casos por cada 100 000 habitantes, Nosara presentó niveles comparables con ciudades mexicanas como Tijuana o Zacatecas (Asociación Cívica de Nosara, 2024). Los demás distritos costeros con alto desarrollo inmobiliario y de visitación turística presentaron las siguientes cantidades de asesinatos, los cuales se pueden apreciar mejor en el gráfico a continuación:

Figura 1. Homicidios en distritos costeros de Guanacaste, en 2023. Incluye por discusión o riña, ajuste de cuentas, por la comisión de otro delito, ideológico, profesional, femicidio, repeliendo actividad criminal, y violencia doméstica. Fuente: Organismo de Investigación Judicial

Entre estos nueve distritos se contabilizó el 44% de los homicidios de toda la región el año anterior. Este es un dato que no deja de ser preocupante porque es en estos lugares donde-con excepción de La Cruz- precisamente, se concentra la mayor inversión inmobiliaria de laregión -junto con el distrito de Liberia, en el cantón homónimo- y también los que tienen la mayor cantidad de visitantes extranjeros y nacionales en Guanacaste.

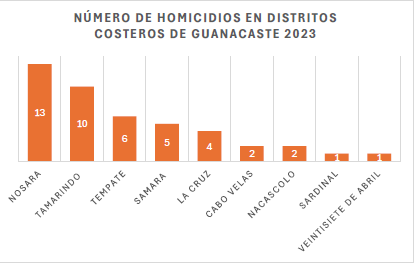

En cuanto a robos, 13 distritos costeros de Guanacaste presentaron un total de 381 delitos de este tipo, lo que es igual a un 25% del total de la provincia en el 2023. Si los observamos de cerca, vemos cómo, con excepción de la cabecera del cantón de La Cruz, los que presentan mayor cantidad de este tipo de delitos son aquellos con mayores índices de visitación y de desarrollo inmobiliario. Distritos como Puerto Carrillo, Zapotal, y Bejuco, con menores cantidades de visitantes e inversionistas, a pesar de estar en la costa, tienen menores cantidades de este tipo de delito. Los distritos de Sardinal, Tamarindo, Tempate y Veintisiete de Abril, que ocupan los primeros puestos, se ubican en la zona de Guanacaste con mayores niveles de desarrollo inmobiliario dedicado principalmente a segundas residencias, pero también a hoteles y otros tipos de infraestructura dedicada al alojamiento y a los servicios de entretenimiento y alimentación.

Figura 2. Robos en distritos costeros de Guanacaste, en 2023. Incluye por boquete, con corta candados, escalamiento, forzadura, ruptura de ventana y tacha de vehículo. Fuente: Organismo de Investigación Judicial

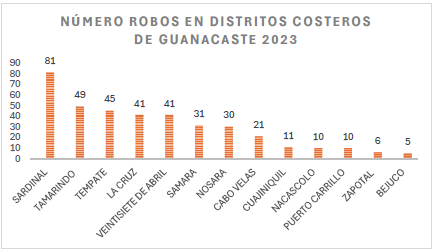

En cuanto al tercer tipo de delito señalado en este informe, el hurto, vemos cómo 12 distritos costeros presentan un total de 494 casos, lo que viene a ser un 29% del total de los 1713 casos que se reportaron en la provincia el año pasado. Los distritos que lideran este índice son, como se puede apreciar en la siguiente figura, precisamente, y una vez más -con excepción de La Cruz- aquellos en donde más aflora el desarrollo inmobiliario, tanto hotelero, pero, principalmente, el de segundas residencias. Es decir, coinciden con los espacios donde se construye la mayoría de los grandes polos de desarrollo habitacional de lujo de Guanacaste -con excepción de La Cruz- y también los que concentran la mayor infraestructura hotelera, además del mayor número de visitantes internacionales.

Figura 3. Robos en distritos costeros de Guanacaste, en 2023. Incluye por ardid, carterista, con llave, ganzúa, por confianza, por descuido, progresivos, uso de somníferos y retiro de cajero automático Fuente: Organismo de Investigación Judicial

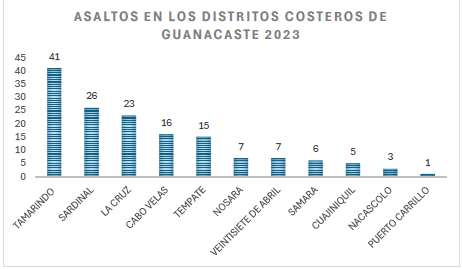

El cuarto tipo de delito considerado corresponde al de asaltos. En este rubro, 11 distritos costeros concentraron un total de 150 incidentes, lo que representa un 21% del total de 721 asaltos reportados en Guanacaste durante 2023. Este es el porcentaje de delitos más bajo con relación al total de la provincia, dado que solo el distrito central de Liberia presentó un total de 285 incidentes, seguido por Nicoya -el distrito central-, con 133, y el distrito central de Santa Cruz, con 64 incidentes, y que fueron los únicos que superaron a los costeros, cuyos números específicos se aprecian a continuación:

Figura 4. Número de asaltos en distritos costeros de Guanacaste, en 2023. Incluye el uso de arma blanca, golpes, arma de fuego, arrebato, inmovilización, arma contundente y uso de gas. Fuente: Organismo de Investigación Judicial

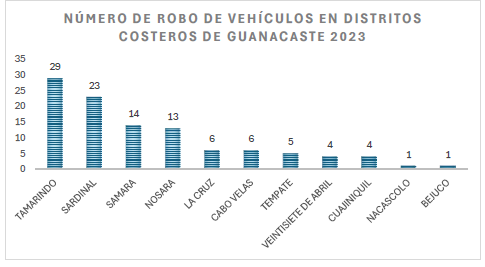

Seguidamente, se presenta los casos de robos de vehículos en distritos costeros de Guanacaste en el año 2023. Una vez más, vemos cómo los distritos que concentran la mayor cantidad de inversiones inmobiliarias -Tamarindo y Sardinal- son los que lideran los casos, seguidos por aquellos que también presentaron un altísimo incremento de inversiones inmobiliarias en el cantón de Nicoya después de la pandemia de 2020 -Nosara y Sámara. En total, en estos 11 distritos costeros de la provincia de Guanacaste se presentó un 31% del total de los casos en la provincia.

El distrito de Tamarindo incluso registró más robos de vehículos que los distritos centrales de Nicoya -35 casos-, y Santa Cruz -25 casos-, y solamente fue superado en toda la provincia por el distrito central de Liberia, con 51 casos. Es decir, centros de población mucho mayores que Tamarindo registraron menos robos de vehículos que dicho distrito. Los detalles de los casos de los distritos costeros se aprecian en el gráfico a continuación:

Figura 5. Número de robos de vehículos cometidos en distritos costeros de Guanacaste, en 2023. Incluye el ardid previo, el descuido, por confianza, asalto y cocherazo. Fuente: Organismo de Investigación Judicial

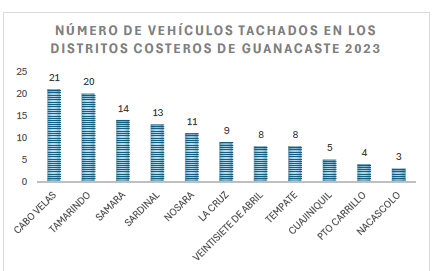

Finalmente, el último tipo de delito analizado en este informe es el que se refiere a la tacha de vehículos. En este rubro es donde los porcentajes que corresponden a los casos ocurridos, durante 2023, en distritos costeros, son mayores en relación con el resto de la provincia. Un 48% de los casos registrados en Guanacaste aconteció en las costas o cerca de ellas, y, una vez más, hubo una coincidencia con aquellos distritos con mayor visitación de turistas y desarrollo inmobiliario, principalmente Cabo Velas y Tamarindo, y en menor medida, Sámara, Sardinal y Nosara. Solamente el distrito central de Liberia superó en número, con 61 casos, a estas locaciones. Los distritos centrales de Nicoya y Santa Cruz registraron 14 y 12 casos, respectivamente, menores números a pesar de tener mayor población.

Figura 6. Número tachas de vehículos cometidos en distritos costeros de Guanacaste, en 2023. Fuente: Organismo de Investigación Judicial

Con excepción de los asaltos, que tienden a concentrarse en las cabeceras de los cantones de Liberia, Nicoya y Santa Cruz, es claro que sí existe una correlación entre la incidencia de homicidios, robos, hurtos, robos y tachas de vehículos, y en menor medida asaltos, entre aquellos lugares en los que ocurren, y los lugares en donde el desarrollo turístico y la inversión inmobiliaria es mayor. El boom inmobiliario que vive Guanacaste a partir de la pandemia de 2020, como ya lo hemos señalado anteriormente en el OBTUR (Barboza, 2023), se concentra en los distritos de Nosara, Tamarindo, Sardinal, Cabo Velas, Liberia, Sámara y Nacascolo, ubicados en los cantones de Liberia, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, y que concentraron el 89% de los metros cuadrados tramitados para construcción con fines habitacionales entre los años 2022 y 2023 en la Región Chorotega.

También son estos distritos los que concentran la mayor cantidad de oferta hotelera y gastronómica, desde grandes cadenas todo incluido y restaurantes de lujo, hasta establecimientos más pequeños y accesibles, tanto para turistas nacionales como internacionales, estos últimos que, de paso, constituyen un 85% del grueso de las personas que visitan Guanacaste por motivos turísticos. Además, en diferentes momentos de la historia reciente de la Región, estos mismos lugares han sido escenario de movilizaciones sociales en defensa de recursos como el agua, el acceso a las playas, y la degradación ambiental debido a la construcción de grandes emporios hoteleros, entre otros, y que también hemos señalado anteriormente en el OBTUR (Silva, 2024).

Todos estos datos y hechos nos devuelven a las preguntas que nos hacíamos al principio del informe y que se sugieren su título. La primera parece estar claramente respondida. Los puntos calientes de la delincuencia y el crimen en Guanacaste se traslapan con aquellos donde se desarrolla el boom inmobiliario, el desarrollo turístico y se concentra las visitas de turistas. La segunda, acerca de si existe una relación entre el marcado crecimiento de la delincuencia en Guanacaste y el modelo de desarrollo económico y turístico imperante en la región, es una que solo se puede contestar si intentamos ir más allá de los datos duros, o bien, intentamos “suavizarlos” a partir de interpretaciones contextuales.

¿Es la creciente inseguridad en Guanacaste una amenaza para el desarrollo turístico local, o es más bien una consecuencia de un modelo hegemónico de desarrollo turístico e inmobiliario que, como bien confirman los números, es en extremo desigual, predatorio y correspondiente a intereses exógenos? Esta es la interrogante cuya respuesta intentará interpretar el por qué del traslape entre los puntos calientes de desarrollo inmobiliario y turístico en Guanacaste y los lugares con mayores índices de criminalidad.

Seguridad y turismo: enfoques dominantes y el lugar del litoral guanacasteco

Antes de intentar dar respuestas a dicha pregunta, es importante echarles un vistazo a las principales visiones acerca de la relación entre seguridad y turismo que se discuten, tanto en el ámbito de los estudios turísticos, como en el de la seguridad en la actualidad. También es necesario pensar en lo que implica el término seguridad bien entrado el siglo XXI, en el que privan los intereses particulares por encima del interés público, que rigió las principales ideas de seguridad durante el siglo pasado. La seguridad turística en el litoral guanacasteco, al igual que en otras partes de Costa Rica, se ha centrado en intentar garantizar el bienestar de los turistas, inversionistas y segundos residentes (Vásquez, 2015). Se ha impulsado y ejecutado a través de medidas estatales enfocadas en implementar la seguridad como medio para mantener la actividad turística a flote, la mayoría de las veces desde la perspectiva de quienes generan la mayor cantidad de riqueza. A menudo se enfatiza, entonces, que la seguridad es prioritaria debido a la enorme dependencia que se tiene de la actividad turística en el país, y, especialmente, en la provincia de Guanacaste (Instituto Costarricense de Turismo, 2022).

Por otra parte, la costa turística guanacasteca ha sido imaginada y construida a partir de visiones extractivistas, exclusivistas, y según sueños y fantasías neocoloniales y de consumo que marcan una clara frontera entre lo incluido y lo excluido, entre lo que entona y lo que desentona, entre lo que le es útil al sistema y lo que es desechable (Barboza, 2020; Blanco, 2018). Estas formas de imaginar el destino y las experiencias turísticas en el litoral guanacasteco, además de los mecanismos para llevarlas a cabo, principalmente a través de la circulación de grandes capitales transnacionales, también han contribuido a generar desigualdad, exclusión y menoscabo socioambiental en la región (Cañada, 2010; Navas y Cuvi, 2015).

Irónicamente, estos factores a la postre contribuyen a que se genere inseguridad en el sistema turístico local. Es decir, el modo en que el sistema funciona contribuye a generar la misma inseguridad que generalmente se atribuye a otros elementos, supuestamente ajenos. Esto causa que su combate a menudo no incluya el abordaje de algunas de sus causas estructurales, como la exclusión social y la desigualdad; o bien, en los casos en que lo haga, no advierta la relación que hay entre el funcionamiento del sistema mismo y la inseguridad.

La desigualdad es bien conocida por ser uno de los detonantes de la delincuencia y la inseguridad (Ruiz, 2020; Urcuyo, 2010). En la provincia de Guanacaste la especulación inmobiliaria ha sido tendencia en lo que va de este siglo -con una pausa durante la crisis mundial del 2008-2009. Este fenómeno ha generado una enorme inflación y especulación en el campo de los bienes raíces y en el costo de la vida alrededor de los enclaves hoteleros de la costa de cantones como Liberia, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. A su vez, la lucha por recursos vitales para el funcionamiento, tanto del sistema turístico como de las comunidades aledañas, tales como el agua, el acceso a playas o tierra, entre otros, ha exacerbado la sensación de desigualdad y exclusión en la región.

La promesa de un escenario turístico e inmobiliario donde se impone la opulencia, el exceso y el poder de disponer de los recursos locales claramente excluye todo aquello que esté fuera de tal imaginario. La pandemia por COVID-19 ha exacerbado esta forma de pensar el litoral guanacasteco, y la idea de que sirva como refugio, a quien pueda costearlo, ante los estragos causados a nivel mundial por la emergencia sanitaria ha provocado una especulación inmobiliaria sin precedentes en la región, y ha estimulado un aumento en el costo de la tierra y las propiedades de hasta un 300% a partir del año 2020 (Hall, 2022; Silva, 2022). Mientras tanto, como se mostrará más adelante, la desigualdad, los índices de desarrollo humano, la pobreza, la seguridad y el desempleo siguen mostrando indicadores bastante desfavorables, si se compara la región con otras partes del país, a pesar del boom inmobiliario y la rápida recuperación turística post pandemia.

Además de jugar un papel muy importante en actividades diarias que van desde la protección de espacios públicos y privados, espacios virtuales y hasta la guerra misma, la seguridad se ha constituido en un factor primordial en prácticamente todas las dimensiones del mundo contemporáneo. Al estar presente en casi todos los ámbitos, este tema también se ha convertido en objeto de mucho interés desde la perspectiva comercial, hasta el punto de ser cada día más una actividad del espacio de lo privado que de lo público, o bien, una mezcla de ambas (Abrahamsem y Williams, 2011).

Lo que en el siglo XX se veía como de dominio y responsabilidad pública, en un mundo globalizado y en donde lo que priva son los valores neoliberales, la seguridad se convierte en una actividad lucrativa más. En su ejecución participan corporaciones que brindan toda clase de servicios relacionados con todos los niveles y tipos de seguridad, y que emplean a millones de personas alrededor del mundo. La seguridad se ha convertido, entonces, en un servicio más, como cualquier otro.

Al contrario de los esquemas tradicionales, más bien enfocados en vigilar y castigar, el giro hacia lo privado y lo corporativo de la seguridad en un mundo globalizado se centra más en predecir y prevenir. También va más allá de la territorialidad del Estado, aunque requiere y se apoya en los mecanismos de coerción estatales, que son los que castigan. En este sentido, las configuraciones espaciales públicas y su seguridad, entre ellas las relacionadas con el turismo, pasan a ser espacios de protección del capital, y no necesariamente de protección de todos los habitantes (Bojórquez Luque et al, 2016).

Aunque este nuevo enfoque, que se ha venido imponiendo en las últimas décadas, y que cada vez más se vale de recursos tecnológicos de uso diario, pueda sonar despolitizado, ya que va más allá de la órbita estatal, en realidad no está del todo alejado de la esfera política. El hecho de que la seguridad sea cada vez más corporativizada y tecnificada no significa que no tenga tintes políticos. Lo que sucede es que al desterritorializarse el poder soberano del Estado en el tema de la seguridad, el interés público cambia. Se convierte entonces en un elemento que se controla desde lo privado, y siempre siguiendo intereses privados principalmente, y no del bien común.

El turismo es una de las actividades más lucrativas a nivel global. En un país como Costa Rica, el aporte de esta actividad al producto interno bruto antes de la pandemia del 2020 era de un 6.3% (Benavides, 2019). Debido a su complejidad, en cuanto a que se traslapa y encadena con otras actividades, este porcentaje puede ser mucho mayor. En una región como la que abarca la provincia de Guanacaste, el aporte del turismo a nivel macroeconómico es aún más significativo. La región, en lo que va de este siglo, ha sido una de las que mayor inversión en infraestructura turística ha atraído al país, a pesar de ser de las que menor población tienen. (Blanco, 2018).

Esta importancia económica estratégica de la actividad hace que la seguridad sea un tema prioritario, especialmente en zonas en las que la inseguridad ciudadana fuera del contexto turístico en sí sea un problema, o bien el mismo espacio turístico se vea amenazado. Cuando este es el caso, actores poderosos del ámbito turístico a menudo declaran la existencia de amenazas a la seguridad operacional del sector, en todos los sentidos. La declaración de dichas amenazas contribuye al establecimiento de burbujas turísticas en las que el turista y el inversionista se puedan sentir a salvo de la sensación de inseguridad que prive fuera de esas burbujas (Becklake, 2020).

Guanacaste no ha sido la excepción en cuanto a estos factores, y más bien es la región del país en la que se practica el turismo más exclusivo y, a su vez, el más excluyente y el que genera los mayores índices de menoscabo socioambiental. Sin embargo, la posible relación entre este tipo de turismo, desarrollo inmobiliario y la inseguridad relacionada con la desigualdad es poco abordada en los análisis y estudios académicos; lo mismo sucede con quienes están encargados de planear políticas públicas relacionadas con el turismo. El sistema turístico que predomina en la región más bien tiende a reflejar órdenes hegemónicos mayores en los que, siguiendo un pensamiento Foucaultiano como referencia (Foucault, 1982), los agentes de poder serían el Estado, los desarrolladores, los inversionistas y los turistas con poder adquisitivo; mientras que la parte sobre quienes el poder se ejerce serían las poblaciones locales, que no pueden participar de manera plena en esa confabulación económica y social hegemónica y excluyente que el sistema turístico local imagina y construye, por lo que, consecuentemente, quedan relegadas a posiciones subalternas, o bien excluidas del todo.

Sin embargo, el funcionamiento del sistema de seguridad más bien tiende a visualizar a los turistas y a los inversionistas como los sujetos a los que hay que proteger; mientras tanto, quienes atentan contra su seguridad serían los sujetos y el crimen locales, que pudieran irrumpir y desestabilizar la imagen del destino, y, por ende, el influjo de inversionistas, turistas y el capital que se genera (Cheong y Miller, 2000). Ese parece ser el enfoque dominante, como bien se puede trazar en manuales y documentos generados en instancias tales como la Organización Mundial de Turismo, en donde, si bien se llega a mencionar la importancia de salvaguardar la seguridad de las poblaciones locales, el énfasis siempre se coloca en los turistas, inversionistas y segundos residentes, y en su papel como consumidores de todo tipo de servicios ligados al turismo (Organización Mundial de Turismo, 2011).

Irónicamente, los mismos manuales, como el citado en el párrafo anterior, advierten de la necesidad de crear redes entre visitantes y anfitriones para incrementar la seguridad de ambas partes en los destinos turísticos. Sin embargo, en una región como la costa guanacasteca, este tipo de redes son bastante difíciles de construir porque, precisamente, el sistema turístico imaginado y construido parte de la exclusión de lo local a través de la creación de burbujas de ocio, aparte de las realidades cotidianas. Los turistas con poder adquisitivo para consumir en los polos turísticos, y los segundos residentes que pueden participar de la onerosa oferta inmobiliaria alrededor de esos polos se sitúan en un plano socioeconómico abismalmente opuesto a la gran mayoría de los habitantes locales, que cada vez se sienten más excluidos de ese paraíso y de la derrama económica que prometía.

Un enfoque de seguridad inclusivo, por el contrario, debe partir de la premisa de garantizar que el sistema mismo no reproduzca patrones de desigualdad persistentes, que a la postre contribuyan a desencadenar la inseguridad, tanto de los turistas como de los habitantes locales. También, para que los destinos sean más seguros, es importante prestar atención a los imaginarios que los sustentan y a lo que proyectan en el colectivo, tanto local como visitante.

En la costa de Guanacaste, y en otras partes del país, especialmente en el Pacífico Central y en el enclave turístico de Puerto Viejo, en el Caribe costarricense, a menudo el exceso y la transgresión son parte de la experiencia turística prometida. Estos elementos están relacionados no solamente con la opulencia y el consumo a mansalva de alimentos, bebidas y recursos naturales como el agua. También hacen referencia a drogas, turismo sexual, informalidad laboral, trata de personas, abuso de bebidas alcohólicas, tráfico de drogas, guerras entre distribuidores de drogas, corrupción de autoridades locales, y otros factores que desencadenan la inseguridad, tanto para turistas y segundos residentes, como para las poblaciones locales.

Entonces, situaciones como asaltos, hurtos, robos, violaciones, homicidios, farmacodependencia, y otras calamidades están irremediablemente ligadas a la constitución misma del sistema turístico. Su combate no debería obviar este factor. El incremento de disputas entre pandillas que se pelean un territorio de venta de drogas, la trata de personas, las violaciones y asaltos a turistas, los robos y hurtos a propiedades ostentosas, entre otros, son problemas de seguridad que el mismo destino turístico, tal y como funciona según los imaginarios que proyecta, genera. No son hechos y problemas aislados que atentan contra el sistema; son parte del sistema. La demanda de drogas va a generar oferta, el derroche de opulencia y lujos va a atraer ladrones y asaltantes, las promesas de hedonismo van a generar turismo sexual y trata de personas, y así podríamos seguir.

Uno de los principales problemas de los enfoques dominantes de la seguridad turística es precisamente obviar estas conexiones, y ver los diferentes actores y elementos como desconectados. Tanto las necesidades y urgencias de los habitantes locales como las formas en que los destinos turísticos se han desarrollado, y las experiencias que prometen, también son factores que se deben de tomar en cuenta si se quiere hacer un abordaje integral de la seguridad. Por lo tanto, es primordial discutir, como se hará en el apartado siguiente, acerca de la relación que existe entre las formas de imaginar el litoral guanacasteco, las conexiones entre esas formas de imaginar y el desarrollo posterior del destino, y las consecuencias de este tipo de desarrollo en temas como la gentrificación, la desposesión, la conflictividad socioambiental, la desigualdad y, por supuesto, la inseguridad. Así podremos explicar, más allá de los datos duros, e intentar argumentar el por qué existe esa transposición entre los lugares de mayor incidencia de delitos en Guanacaste y sus polos turísticos e inmobiliarios.

La construcción del litoral guanacasteco como destino turístico y los imaginarios sustentantes: exceso, opulencia, exclusión y el factor de la inseguridad

En la provincia de Guanacaste el modelo turístico dominante ha sido el de sol y playa, que ha venido evolucionando desde las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado hasta el presente. Lo que en un principio supuso la apertura de nuevos balnearios en la región, con la construcción de la carretera interamericana norte en la década de 1960, acabaría constituyéndose como todo un sistema turístico con enorme atracción de inversión extranjera directa.

Se planeó polos turísticos exclusivos a través de proyectos de Ley, como el caso de Papagayo, en 1979 -Proyecto de Ley 6370-; se construyó infraestructura logística para el turismo, como un aeropuerto internacional en Liberia, que comenzó a operar vuelos internacionales en 1995; y se impulsó un enorme desarrollo inmobiliario de segundas residencias a lo largo de casi todo el litoral guanacasteco, especialmente alrededor de playas como El Coco, Tamarindo, Flamingo, y más al sur, en Nosara.

Este modelo de explotación turística siempre fue predominantemente planeado desde fuera de la región, o bien, en caso de que hubiese participación de actores locales, ello no necesariamente significó que existieran procesos inclusivos de consulta a las poblaciones autóctonas acerca de la conveniencia o no, para sus intereses, de tales iniciativas de desarrollo turístico. En ese sentido, el desarrollo del litoral de Guanacaste, especialmente en las últimas décadas, ha tendido repetir modelos extractivistas que han existido en la región desde la época colonial, y a lo largo de los siglos XIX y XX, con unidades de producción como la ganadería, la caña de azúcar, la minería de oro, el cultivo del algodón, el melón, el arroz, y otros productos, controlados por unos pocos inversionistas, algunos de ellos con muy buenas conexiones con el poder central del Estado (Edelman, 1988, 1995; Castillo, 2009).

Hay que admitir que a lo largo del litoral guanacasteco también existen iniciativas a menor escala en servicios de hospedaje, alimentación, ocio y otras actividades relacionadas con el turismo, y que de alguna forma se han valido del sistema imperante para funcionar, y han generado cierto grado de derrama económica. Sin embargo, las grandes inversiones son las que han marcado la pauta en cuanto a la disposición de recursos, las conexiones políticas de alto nivel, el establecimiento de precios en el sector inmobiliario, el de servicios, alimentación y hospedaje, y, muy importante, en los imaginarios turísticos proyectados que sirven de sanción o justificación ideológica a cuestiones más concretas, como la infraestructura construida o las experiencias prometidas a los turistas e inversionistas.

Se da entonces una especie de superposición de lo que promete la región al inversionista y al turista, proyectado en toda clase de medios, tanto oficiales como privados, tradicionales y digitales, por un lado, y las formas en las que el destino se construye y opera, por otro. Las fantasías hedonistas y neocoloniales son las que dominan en estos imaginarios. Marcan la pauta las promesas de deleite sin reparos en hoteles cinco estrellas todo incluido; noches de fiesta en clubes nocturnos en los principales centros turísticos de la región; o bien, propuestas de empezar una nueva vida en el paraíso como turista de amenidad, al comprar una propiedad en los hiper valorados desarrollos inmobiliarios costeros, o bien vivir en una suerte de enclave en el que el placer y la abundancia son la norma (Barboza, 2020).

A partir de estas promesas se construyen espacios en los que se nota una clara relación entre su diseño y los usos que se le dan, por un lado, y el poder, por otro. Los grandes emporios hoteleros y los desarrollos inmobiliarios, regidos por los vaivenes del capital financiero internacional, por los intereses y objetivos de los inversionistas, y por la jurisdicción estatal que alienta la implementación de tales inversiones, construyen espacios enclavados en una relación de aislamiento y exclusión en relación con realidades locales, las particularidades culturales de las comunidades tradicionales, y sus necesidades en temas como el agua, tierras para vivir, e incluso acceso a lugares de ocio, como algunas playas con acceso limitado.

El espacio turístico en la región se ha construido siguiendo un uso político del saber y el poder en su construcción, como apuntaría Henri Lefebvre (1991). El poder sería ejercido mediante instituciones, ideas, la cultura, el saber y las mismas políticas públicas que convierten el espacio mismo en el producto de las relaciones sociales. Esas relaciones sociales están marcadas por la desigualdad, por un desequilibrio de poder y de participación de las partes en la toma de decisiones, y por concepciones de lo que debe ser incluido y lo que debe ser excluido, que deja por fuera los intereses de las comunidades locales y la salvaguardia de sus visiones de mundo, a menudo a cambio de promesas de empleo. Estas exclusiones se dan en diferentes planos, desde cuestiones puramente políticas, hasta factores más abstractos, como la idealización del paisaje o las imágenes de las experiencias prometidas a turistas y segundos residentes.

Estas configuraciones espaciales y estas concepciones de paisajes e imaginarios turísticos a la postre generan no solamente desigualdades; también contribuyen a la reproducción de la conflictividad y la inseguridad. Desde finales del siglo XX y en lo que llevamos del presente, los conflictos socioambientales han sido parte del panorama del desarrollo turístico de Guanacaste. Disputas debido a contaminación de playas, destrucción de humedales, acceso al agua, violación de derechos laborales, acceso de habitantes locales a playas, especulación inmobiliaria, entre muchos otros, han estado a la orden del día en las últimas dos décadas (Cañada, 2010; Navarro, 2014; Navas y Cuvi, 2015; Van Eegen, 2011; Blanco, 2018). Es incluso trazable la coincidencia entre estas disputas y los repuntes de conflictividad e inseguridad, por un lado, y los booms inmobiliarios, por otro, como ya lo hemos advertido en el OBTUR (Silva, 2024).

En prácticamente todos estos conflictos las relaciones de fuerzas entre las partes han sido tremendamente desiguales, y la impunidad en la gran mayoría de los casos en los que ha habido daños ambientales, materiales o incluso de vidas humanas ha estado a la orden del día. También cabe notar que la mayoría de las investigaciones que ha documentado este tipo de conflictos ha apuntado la poca o nula participación de las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con la implementación de proyectos inmobiliarios o uso de recursos naturales. Ello ha sido, en muchos de los casos documentados, una fuente de conflicto entre las partes, y en la mayoría de los casos los representantes estatales tienden a favorecer los intereses de los actores más poderosos (Navas y Cuvi, 2015; Van Eegen, 2011).

Al iniciar la década de 2020, el panorama no promete cambiar, y los altos índices de desigualdad y pobreza siguen a la orden del día. Análisis nuestros, desde el OBTUR, demuestran que los niveles más altos de pobreza en la Región Chorotega -que comprende la provincia de Guanacaste-, están entre las personas dedicadas a actividades de alojamiento y servicios de alimentación, con un 31,21% de pobreza, según datos del 2021 (Barboza y Jiménez, 2022a). Estas actividades también tienen mayores índices de precariedad laboral y emplean a un mayor número de mujeres -60,47%, según datos del 2021 (Barboza y Jiménez, 2022b).

Por otra parte, actividades más lucrativas y mejor remuneradas, como las relacionadas con el sector inmobiliario, tienen índices de pobreza nulos entre la población que emplea. Además, un 67% de los trabajadores ocupados en este sector no son de la región; es decir, son migrantes internos o migrantes externos, principalmente de países del norte global (Barboza y Jiménez, 2022c).

Sin embargo, si vemos la situación desde una perspectiva macro, los indicadores de recuperación post pandemia son bastante positivos en cuanto a empleo en áreas relacionadas con el turismo. En el año 2019 un 14,27% de la población empleada en Guanacaste se desempeñaba en actividades de alojamiento y servicios de comidas; en el 2020, con la pandemia ese número descendió, pero en el 2021 subió a 15,23%. Esto indica que un año después del colapso global del turismo debido a la emergencia sanitaria, los números ya eran incluso mayores que antes de que ocurriera. Más revelador es que si se comparan con los números del año 2010, ha habido un crecimiento casi continuo, y en 11 años se pasó de un 4.31% de la población empleada de la región ocupada en esas actividades en 2010 a un 15,23% en 2021 (Barboza y Jiménez, 2022d). Lo mismo podríamos decir de la inversión inmobiliaria, que se encuentra en un boom sin precedentes en lo que llevamos de la presente década.

A modo de conclusión: cuando el frío no está en las cobijas. Repensar la inseguridad en las zonas costeras de Guanacaste a través de entender las condiciones que la originan

La misma Organización Mundial de Turismo señala la necesidad, como ya se apuntó anteriormente, de crear redes entre visitantes y anfitriones para incrementar la seguridad de ambas partes en los destinos turísticos. No podemos hablar, entonces, de seguridad en el turismo únicamente a partir de la securitización de los espacios turísticos para la protección exclusiva de ciertas partes interesadas. La seguridad tiene que incluir a aquellas poblaciones locales que, por la naturaleza misma del modelo de desarrollo impuesto, han quedado relegadas a posiciones subalternas en las que, jerárquicamente, valen muchísimo menos que los turistas y los inversionistas, que promueven el flujo internacional de capitales a un lugar como Guanacaste.

No obstante, dado que en un sistema turístico como el que predomina en la Región Chorotega más bien se incentiva la desigualdad que, a la postre, contribuye a desencadenar la inseguridad, es claro que este escenario ideal no sucede. El problema es que el incuestionable estatus que tiene el turismo en Costa Rica, y en Guanacaste en particular, obnubila el vínculo que existe entre un imaginario de exceso, derroche, y lujo, por un lado, y los tipos de criminalidad que el mismo va a producir, y que, sumado a la desigualdad, conforman un coctel que precisamente ha contribuido a disparar la inseguridad en los últimos años en la provincia.

Así, los grandes capitales que circulan y contribuyen a construir espacios de ostentación, la arraigada conexión entre los tipos de turismo que predominan en Guanacaste y el pensar en los turistas como simples consumidores con gran poder adquisitivo, y la misma anuencia casi incuestionable del Estado costarricense a ver estos fenómenos como deseables y necesarios, hacen difícil su cuestionamiento. Además, como apunta Sarah Becklake (2017), si consideramos que el capitalismo neoliberal globalizado, en el que el sistema turístico e inmobiliario de la región se refleja perfectamente, produce mayores inseguridades humanas, precisamente debido a las marcadas jerarquizaciones, desposesiones y catástrofes que genera, entonces no cabe duda de que el turismo y el desarrollo inmobiliario hegemónicos en Guanacaste también van a contribuir a la inseguridad.

Aplacar las amenazas a la seguridad según esta visión hegemónica, entonces, no se trata de crear mejores condiciones para que todos puedan convivir mejor en los mismos espacios. Más bien tiene que ver con proteger las inversiones y los turistas, como seres humanos muchísimo más valiosos que los habitantes locales, porque contribuyen más cuantitativamente, como consumidores, al sistema en sí. También tiene que ver con tratar de aislar, tanto a los visitantes como a sus inversiones, de las amenazas locales. Es entonces un círculo vicioso que continúa su curso porque, precisamente, y según los imaginarios turísticos dominantes en Guanacaste, los espacios turísticos e inmobiliarios se construyen de forma opulenta y aislados de las realidades locales. Además, existe todo un engranaje de mecanismos políticos a nivel local, estatal e internacional que promueven realidades paralelas que, en un mundo ideal, no deberían de cruzarse ni por un momento.

El futuro del turismo en Guanacaste, a partir del incremento de la inseguridad, es sin duda algo que hay que pensar detenidamente. Se constituye como una amenaza seria a su funcionamiento, tal y como sus acólitos lo idealizan: como generador de capital, turistas e inversiones. Es una amenaza a pesar de la deliberada forma de ignorar que el sistema turístico, tal y como funciona en la región, contribuye enormemente a la inseguridad.

Una solución cortoplacista es sin duda alguna la securitización de los espacios turísticos y de los turistas, una medida que sin duda alguna va a incrementar su seguridad, pero al mismo tiempo, va a crear un ambiente que tampoco contribuye a la buena imagen que hasta ahora las costas de Guanacaste todavía mantienen a nivel internacional. En realidad, esta solución solo exacerbará las desigualdades y la exclusión que, a la postre, producirán mayor inseguridad y amenazas, tanto para turistas como para locales, y, eventualmente, significarán una seria amenaza al desarrollo turístico de la región y una pérdida de competitividad con otros destinos similares.

El pensar en formas de desarrollo turístico e inmobiliario menos excluyentes y desiguales, en experiencias de visitantes que vayan más allá de los lugares comunes que a menudo se relacionan con el sol y la playa, en imaginar mayor participación de habitantes locales más allá de ocupaciones de servicio, son, entre otras, los verdaderos escenarios en los que la seguridad de todos, y no solamente la securitización de algunos, pueda suceder. Es también preciso entender que un sistema turístico como el local no funciona aislado de contextos y problemas mayores, como la degradación ambiental, la desposesión, el populismo, y la entronización incuestionable del pensamiento neoliberal, en donde el bien común y la inclusión y las oportunidades para todos no son para nada bien vistos.

Las costas de Guanacaste son solo un microcosmos en el que se reflejan las principales preocupaciones y amenazas a la seguridad de los seres humanos y el ambiente. Si no somos capaces de entender eso, no vamos a ser capaces de crear condiciones en las que haya seguridad para todos, y no solamente para aquellos que tienen mayor valor en el sistema que enclava, a partir de la creación de burbujas de ocio y placer, y siguiendo imaginarios turísticos plagados de fantasías hedonistas, una región como las costas de Guanacaste, en las que, para pesar de muchos, también viven personas con expectativas, necesidades, y que son dignas de oportunidades; y también hay ambientes naturales cuyo valor no debe ser simplemente su mercantilización y su transformación en paraísos prohibitivos.

Bibliografía

- Abrahamsem, R. y M. Williams (2011). Security Privatization and Global Security Assemblages. The Brown Journal of World Affairs. 18 (1), 171-179.

- Agarwal, S. et al. (2021). Tourism Security, Terrorism, Risk Management and Tourist Safety.Annals of Tourism Research. 89, 1-13.

- Asociación Cívica de Nosara (2024). Estado de Nosara: Reporte 2023. Nosara: ACN.

- Barboza, E. (2020). Las playas imaginadas: turismo, imaginarios y discurso colonial en Guanacaste, Costa Rica. San José: Editorial Arlekín. Barboza, E. J. Jiménez (2022a). Poblaciones ocupadas en actividades relacionadas al alojamiento y servicios de comidas con mayores índices de pobreza en la Región Chorotega. Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega de Costa Rica. Recuperado de: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/poblaciones-ocupadas-en-actividades- relacionadas-con-alojamiento-y-servicios-de-comidas-con-mayores-indices-de- pobreza-en-la-region-chorotega

- Barboza, E. J. Jiménez (2022b). Pandemia refleja un cambio en el porcentaje de ocupación, por sexo, en actividades de alojamiento y de servicio de comidas en la Región Chorotega. Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega de Costa Rica. Recuperado de: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/pandemia-refleja-un-cambio-en-el- porcentaje-de-ocupacion-por-sexo-en-actividades-de-alojamiento-y-de-servicio-de- comidas-en-la-region-chorotega

- Barboza, E. y J. Jiménez (2022c). Región Chorotega y turismo: sector inmobiliario emplea el mayor porcentaje de población migrante; actividades de alojamiento y servicios de comidas el mayor porcentaje de población local y mayor número de migrantes. Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega de Costa Rica. Recuperado de https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/region-chorotega-y-turismo-sector- inmobiliario-emplea-el-mayor-porcentaje-de-poblacion-migrante-actividades-de- alojamiento-y-servicios-de-comidas-el-mayor-porcentaje-de-poblacion-local-y- mayor-numero-de-migrantes

- Barboza, E. y J. Jiménez (2022d). Crece empleo en actividades de alojamiento y servicios de alimentación en la Región Chorotega de 2010 a 2021. También es el sector que mejor se ha recuperado tras la pandemia. Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega de Costa Rica. Recuperado de https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/crece-empleo-en-actividades-de- alojamiento-y-servicios-de-alimentacion-en-la-region-chorotega-de-2010-a- 2021-tambien-es-el-sector-que-mejor-se-ha-recuperado-tras-la-pandemia

- Barboza, E. (2023). Boom inmobiliario dispara construcción en zonas costeras de Guanacaste. Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega de Costa Rica. Recuperado de: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/boom-inmobiliario-dispara -construccion-en-zonas-costeras-de-guanacaste

- Benavides, S. (2019). El aporte del turismo a la economía costarricense: más de una década después. Revista Economía y Sociedad. 55 (17). 1-8.

- Becklake, S. (2017). Securitización turística: teoría e interrogantes sobre la emergencia de la práctica securitaria. Barcelona: Alba Sud. Recuperado de: https://www.albasud.org/noticia/es/1001/securitizaci-n-tur-stica-teor-a-e- interrogantes-sobre-la-emergencia-de-la-pr-ctica-securitaria

- Becklake, S. (2020). The Role of NGOs in Tourism Securitization: The Case of Antigua, Guatemala. Space and Culture. 23 (1), 1-14.

- Blanco, E. (2018) ¿Ha valido la pena? Desarrollo turístico en Guanacaste, Costa Rica: resultados a nivel ambiental y social (1990-2016). San José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central

- Bojórquez Luque, J. et al (2016). Espacios de protección del capital: panoptismo y videovigilancia en el destino turístico de Cabo San Lucas, Baja California Sur (México). Anais Brasileiros de Estudos Turísticos. 6 (3), 7- 20.

- Boyakye, K. (2010). Studying Tourist’s Sustainability and Crime Targets. Annals of Tourism Research. 37 (3), 727-743.

- Cañada, E. (2010). Turismo y conflictos socioambientales en Centroamérica. Managua: Fundación Luciérnaga.

- Castillo, A. (2009). La Guerra del oro: tierra y minería en Abangares 1890-1930. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica

- Cheong, S., & Miller, M. L. (2000). Power and tourism: A Foucauldian observation. Annals of Tourism Research, 27(2), 371–390.

- Edelman, M. (1985). El distrito de riego en Guanacaste (Costa Rica) y la política del agua. Anuario de Estudios Centroamericanos. 13 (1), 65-111.Edelman, M. (1998). La lógica del latifundio: las grandes propiedades del noroeste de Costa Rica desde fines del siglo XIX. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

- Foucault, M. (1982). The subject and power. In H. L. Dreyfus & P. Rabinow (Eds.). Beyond structuralism and hermeneutics (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

- Hall, Z. (2022). Trouble in Costa Rica’s eco-paradise as homebuyers heat up market. Financial Times. Recuperado de https://www.ft.com/content/fc58e8ee-0f87-4285-91bc-2d46e1052d61

- Instituto Costarricense de Turismo (2022). Comisión de seguridad turística inicia el año con sesión dedicada a Puerto Viejo. Recuperado de https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas/2022-comision-de-seguridad-turistica- inicia-el-ano-con-sesion-dedicada-a-puerto-viejo.html

- Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell.

- Navarro, S. (2014). Turismo e inmigración en Playa Matapalo, Sardinal, Costa Rica: resistencias comunitarias y laborales. Anuario de Estudios Centroamericanos. 39, 263-287.

- Navas, G. y Cuvi, N. (2015). Análisis de un conflicto socioambiental por agua y turismo en Sardinal, Costa Rica. Revista Ciencias Sociales, 150 (4), 109-124.

- Organización Mundial de Turismo (2011). Tourism Safety and Security: Practical Measures for Destinations. Madrid: World Tourism Organization.

- Ruiz, S. (2020). Cuando la desigualdad produce (in)seguridad: una aproximación comparada a dos barrios madrileños. Revista Crítica Penal y Poder. 19, 131-156.

- Silva, A. (2022). Nómadas digitales: ¿una apuesta por el turismo residencial en Costa Rica? Albasud. Recuperado de: https://www.albasud.org/noticia/1447/nomadas-digitales-iquest-una-apuesta-por-el- turismo-residencial-en-costa-rica

- Silva, A. (2024). Ciclos de aumento en el ritmo de construcción concuerda con episodios de movilización en comunidades costeras de Guanacaste. Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la Región Chorotega de Costa Rica. Recuperado de: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/ciclos-de-aumento-en-el-ritmo-de- construccion-concuerda-con-episodios-de-movilizacion-en- comunidades-costeras-de-guanacaste

- Urcuyo, C. (2010). Foro sobre desarrollo humano y seguridad ciudadana: Propuestas para la acción. San José: FLACSO.

- Van Eeghen, S. (2011). Water Conflicts in Costa Rica? Sardinal: A Case Study in the Emergence of a Water Conflict in the Context of High-Speed Growth in (Residencial) Tourism. Universiteit Utrecht: Utrecht.

- Vázquez, (2015). Dirección de seguridad turística: informe de fin de gestión 2008-2015. Recuperado de https://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/planes/cumpl_plan_Inst/inf _fin_jerarcas_titulares/Informe_Fin_Gestion_Xinia_Vasquez_Mora_Direccion_ Seguridad Turistica.pd